さて、やっと本題に入ることが出来ました。一般的には咬合から入る本を見ることはないのですが、一番大切なことを最初に書かせていただくことにします。

ただ、この咬合とは人工歯の展開角を語る咬合ではありません。ではどういう咬合なのか?ということになりますが、半調節性咬合器を用いて側方運動時の咬頭干渉が少ない云々ではありません。いわゆる、横に動かした時にひっかからないといった咬合を語るのではありません。

実際の臨床上、不適切な咬合というのはそういった高度なレベルではなく、普通に咬合した時にどこかが高くどこかが低いといういわゆる合っていない咬合です。

しかしながら、この合っていない咬合は、咬合紙では見抜けません。もちろん見た目だけではその不適切な咬合関係を見破ることは出来ません。不可能です。ではどうするか?ですが、前述の様に咬合紙でチェックはできませんので、咬合紙は用いません。

ここでトライするのはリマウントです。リマウントというのは結構面倒です。技工士のいる医院だと仕事が渡せますが、多くの医院ではそれが出来ません。外注技工士に依頼することになれば、後日Setとなり患者さんにご迷惑をかけます。したがって実際的臨床に向いていないところもあります・・・。

いずれにしても面倒という感覚を歯科医は持っています。しかし、考え方を変えれば自分の手から離れるという意味ではドクターのチェアータイムは短くなります。ここの考え方が出来れば、リマウントは効率的診療をしていく上では合理的調整法ととらえられます。

このリマウントのための咬合採得の手法を説明します。

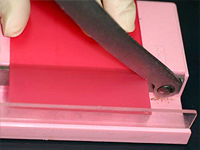

パラフィンワックスを短冊状に22㎜~25㎜の幅でカットして、それを火炎で両面焼き、2回重ね3枚厚さにして、小臼歯から第一大臼歯両側に乗せ、口腔内に義歯を装着し、そっと合わせていただいて、高目の採得をする。それを平均値咬合器に乗せ、調節する訳ですが、口腔内で見た感じとはまったく違う驚きの狂いを発見することがしばしばです。これが軟化パラフィンワックス臼歯部咬合法、いわゆる軟パラです。

ただし、この咬合採得が正しいかどうかの判断をするのが難しく、その目を養うには少し時間がかかります。

この時の咬合採得は、正しい咬合位に誘導するという考えではなく、自由に採得して、正しくないと読めばもう一度、という手法をすすめます。

目的とする位置の多くは最後方位、そして上下の正中が視覚的に一致しているところが正解と考えます。実際の臨床で上下の正中の一致率は9割を超えています。従って上下の正中は拠り所であり、法則と考えて良いと思います。

この正中とは上顎の場合、上唇小帯であり、下顎は舌小帯付着位置です。リマウントの手法をはじめに書きましたが、咬合採得も同様の考え方でおこないます。

次回は、実際に義歯を作るための咬合採得について書かせていただきます。